田染幸雄のエッセイ 5

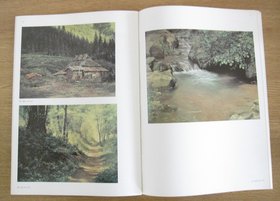

東北・群馬の旅 ― 民家を訪ねて

田染幸雄のエッセイ 5

形真展や個展で、雪景や道を多く描いているうちに

徳山にいた頃さかんに描いた建物を描きたくなってきた。

昭和50年 4月 岩手県・早池峰、大泊、雫石、小岩井

8月 山口・福知山・京都

9月 水上(藤原郷)

〔注〕藤原郷への旅は、このあと50年11月、51年には3月と8月

52年2月と11月、54年5月・・と続いています。

昭和53年 5月 青森・十二湖、五所川原 山形・田麦俣

岩手・遠野他

昭和54年 2月 山口、広島・芸北地方

昭和58年11月 群馬県・長野原、六合村、沢渡

水上の旅はいずれも茅葺屋根の民家を訪ねたものであった。

岩手では、遠野から早池峰に向かった。

北上山地にある遠野は、民話と伝説の町で知られている。

ここからバスで、終点大出まで行き歩いたのである。

この旅では、曲り家や中門造りの民家を見るのが目的であった。

よく知られる南部の曲り家は、土間を挟んで台所と向き合う形で

直角に張り出た部分に馬屋がある。

人と馬がひとつ屋根の下に同居する、いかにも馬産地らしい様式である。

小岩井周辺では、雫石近辺を歩いて岩手山を眺めながら北上

上流の、葛根田川等を取材している。

秋田、能代から北上した五所川原から十三湖辺の旅は、

金木で「 斜陽館 」に寄ったりして、

めずらしく文学的な気分にさせられた旅であった。

岩木川河口の潟が十三湖、

江戸期には港として機能し賑わったということであるが、

見渡す限りの原野で何か切なくなる風景だった。

山形の鶴岡からバスで1時間ほどで田麦俣温泉である。

六十里越街道沿いにある山深い集落で

甲造り茅葺き3階建ての多層民家を訪ねた。

湯殿山、月山を背にした地である。

出羽三山と言えば、修験者の修行の地で知られている。

標高1900m余の月山は、

7月でも雪を残す厳しい山で、山頂に月山神社がある。

こうした厳しい場所と行動的な修験者の取り合わせが

妙に心惹かれる。

自然の厳しさを楽しんでしまっている私はこれ以上言うまい。