田染幸雄のエッセイ 4

田染幸雄のエッセイ 4

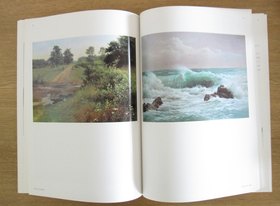

海を訪ねて

海も、一瞬として同じ相を残さないものの一つであろう。

波は繰り返されるがけして同じものではなく、

渚の砂・砂の上の跡も、自然の複合的結果で様々な相を見せてくれるのである。

〔注〕昭和50年から61年までの海へ出かけた、年月日、目的地が記されています。

例えば 50年4月 九十九里浜 8月 御宿、

51年2月 真鶴、剣崎、銚子・・などのように・・

これらの取材は必ずしも、波や渚を描こうと思ったものばかりではないが

波の絵はずいぶん描いてきている。

海が描きたくなると早速旅に出てしまうが

友人に、“ 前の取材やスケッチがあるでしょう ”とよく言われる。

そんな時、小さい時から、手先が器用だと言われてその気になっていた自分の

不器用な生き方を知らされる。

“ 写真のように描く ”と、嘗てよく言われたが

“ 秘かな楽しみ ”と自分では思っている、“ 自然との個人的対話 ”が優先するので

新たな取材なしでは未だに描けないでいる。

しゃべるのが苦手な私だが、

絵の表現と同じように、人との会話に入ってシャレを言うこともある。

しかし絵とはやはり別のようで、会話の方は、

技術的にシャレを言わせてもらうレベルに達していないようで、

人は、私がシャレを言ったことをおもしろいと言うのである。

日本海を描いていないのだがそれは、荒い波と濃い海の色が、私に、

写実表現において次の表現をさせてくれないような気がしているからである。

暗く厳しいものになってしまい、自然が生活に迫りすぎているのである。

外房の波も風によってはかなり荒いものではあるが、

風があっても光がさせば、波は様々な表現を見せてくれ

自分の気持ちと何か話ができるのである。

厳しい条件の中に見せるそんな表情が気に入っているのだ。

渚の石ころに波がかぶさり、引いてゆく、砂から水がサーと消えてゆくが

石のまわりの流れた砂は、一波ごとにその表情をかえてゆく。

私がかけた一握の砂が、又同じこのくり返しを要求する。

海がくりかえす波の表情と、会話が生まれる。